Autostrada del sud #46 - Tornare

Ovvero come chiudere una newsletter senza dirlo e poi riaprirla come se nulla fosse.

A settembre dello scorso anno mi sono detta: questa è l’ultima puntata della newsletter che mando. Non c’erano annunci da fare, non c’erano spiegazioni da dare, semplicemente sentivo che questo spazio non mi rispecchiava più e che il tempo che ci dedicavo lo volevo dedicare ad altro.

In verità lavorando a quel famoso altro, mi sono accorta che questo spazio aveva un senso ben preciso per me: un posto solo mio, senza alcuna pressione, dove non sentivo di dover essere in un certo modo, scrivere in un certo modo. E la leggerezza che mi dava scrivere e avere questa newsletter, e che mi sembrava un suo limite (come in una storia d’amore, è importante crescere insieme e mi sembrava che io questo posto non lo avessimo fatto), d’improvviso mi è mancata. Così ho riaperto Substack dopo molto tempo, ho visto che alcune persone se n’erano andate, molte erano arrivate, e ho iniziato a scrivere di nuovo.

Dunque ciao, questa è Autostrada del Sud, la newsletter che doveva chiudere invece non lo ha fatto.

🍦Cosa ho letto

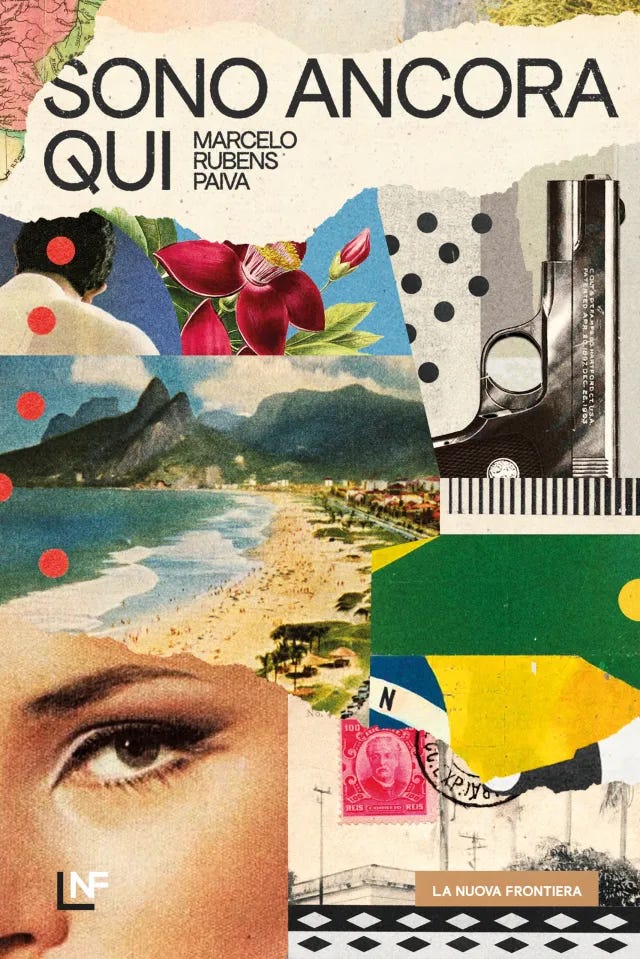

Alcune tra le cose che ho letto da settembre a oggi: ho finito la trilogia di Deborah Levy (⭐⭐⭐ al primo, quattro al secondo, tre e mezza al terzo), Una storia semplice di Laura Guerriero (⭐⭐⭐ - non avevo mai sentito parlare del Malambo e quanto scrive bene Laura Guerriero), Autobiografia di mia madre di Jamaica Kincaid (⭐⭐⭐⭐⭐), I dettagli di Ia Genberg (⭐⭐⭐⭐), Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo di Didier Eribon (⭐⭐⭐ - interessante, ma ha praticamente ripreso tutti i concetti di Ritorno a Reims e li ha riguardati attraverso il prisma della vita della madre; alcune parti sono veramente riprese paro paro), Orbital di Samantha Harvey (⭐⭐⭐ e mezza - scritto divinamente, ma la storia non mi ha conquistata), Il crimine del buon nazista di Samir Machado de Machado (⭐⭐⭐⭐), Sono ancora qui di Marcelo Rubens Paiva (⭐⭐⭐⭐) e ho riletto La luna e i falò di Cesare Pavese (⭐⭐⭐⭐⭐) dopo vent’anni.

Se ti piace quello che faccio e vuoi sostenere questa newsletter, puoi offrirmi un caffè pigiano il bottone qui di seguito.

🍦In uscita o da recuperare

Eliane Brum, Le vite che nessuno vede, Sellerio. Traduzione di Vincenzo Barca

Una scrittrice che leggo sempre volentieri e il cui punto di vista mi fa sempre pensare. Questo non è l’ultimo suo libro pubblicato, ma lo voglio recuperare.

“A partire da una rubrica giornalistica in cui scriveva di «persone comuni», Eliane Brum negli ultimi anni ha innovato il genere del reportage e dell’inchiesta narrativa con un carattere e una voce unici. Ha affinato la sua sapienza nel ritrarre gli individui e la resa letteraria delle loro voci, ha coltivato una lucidità intellettuale che rende le sue cronache un appassionante viaggio nelle pieghe profonde della realtà. Nelle sue narrazioni il Brasile contemporaneo, o meglio i Brasili, perché per lei è un paese che esiste solo al plurale, diventa specchio del mondo intero, della diseguaglianza economica, della fatica di vivere, della solitudine di chi non possiede quasi nulla, se non il tempo limitato della propria esistenza. Sono storie «talmente reali da sembrare inventate»: le levatrici indie che fanno nascere intere generazioni di bambini senza mai eseguire un taglio nel corpo delle partorienti; le madri delle favelas che vedono i figli entrare nel narcotraffico e si preparano a pagare a rate la loro sfortuna; un facchino abusivo dell’aeroporto di Porto Alegre che sogna di valicare la misteriosa frontiera da cui compaiono i passeggeri e di salire su un aereo, perché tutti quelli che scendono hanno l’aria felice; la guerra personale e collettiva, che assume i toni di una vicenda epica, di João e Raimunda, espulsi dalla loro terra per la costruzione di una diga. Per Brum nell’atto del racconto non esistono vite normali o straordinarie, ciò che le interessa è contrastare l’assuefazione degli sguardi che non vedono più quanto accade intorno a noi. Accompagnando i suoi personaggi, esseri umani di ogni tipo e colore, lasciando spazio alle loro parole, Eliane Brum è al tempo stesso sensibile e avventurosa, documentata e immaginifica. Ha avuto con questo libro l’ambizione di scolpire nel linguaggio del racconto una ribellione quieta e invincibile, quella di uomini e donne in bilico sull’oblio.”

Gabriele Di Fronzo, Sfinge, Einaudi Editore

Conosco Gabriele da molti anni. Ho presentato a Parma il suo primissimo libro, Il grande animale. Era il 2016, eravamo molto giovani, e leggendo questo libro mi era stato molto chiaro il suo grande talento. Gabriele ha scritto poi altri libri e da pochissimo è in libreria il suo ultimo lavoro.

“Nel corso della sua lunga carriera, Matteo Lesables ha trasportato per le mostre e i musei di tutto il mondo sarcofagi, gioielli, statue, papiri, persino intere tombe, bighellonando solitario per camere d’albergo e serate di gala. Questo viaggio in cui accompagna in Cina l’antichissima Sfinge, fiore all’occhiello del museo di Torino, è l’ultimo incarico delicato prima di avviarsi verso il congedo. Ma una settimana a quelle latitudini è piú rivelatoria e pericolosa di una vita intera: nel formicaio di Shanghai, Lesables incontra una donna. Qualcosa, nello sguardo, nel corpo e nei movimenti di Qi – «un’aria di malizia negli occhi che mi fa sospettare una certa dose di mistificazione anche nei discorsi piú sinceri» – lo riporta al passato, a rimpianti e tenerezze che credeva di aver insabbiato per sempre. In particolare la presenza di quella donna gliene ricorda un’altra, Sara: l’amore perduto per orgoglio, o per poco coraggio, o perché a volte proprio non si ha la stoffa per essere felici. Insieme a Qi berrà piú di un bicchiere di vino, osserverà un uragano abbattersi sulla città dalla finestra del suo hotel, nuoterà tra le antiche rovine della Grande Muraglia sommersa e – suo malgrado – si troverà al centro di un intrigo eco-terrorista. Quest’ultima trasferta, per Lesables, sarà l’occasione per spingere un po’ piú lontano la solitudine a cui si è condannato, e onorare finalmente una promessa non mantenuta. Con una scrittura elegantemente malinconica, e uno sguardo disincantato e lucidissimo sul mondo, Gabriele Di Fronzo ci regala un romanzo che oscilla tra la dimensione intima e quella universale, tra il sentimento e il rigore, l’ironia e la commozione.”

Laurent Berlant, Ottimismo crudele, Timeo. Traduzione di Chiara Reali e Giorgia Demuro.

Nella mia bolla ne parlano tutti, lo citano tutti, lo leggono tutti. Lo leggerò anche io.

“Che cosa vuol dire vivere nell’ombra di un sogno irrealizzabile? Crederci, contro ogni evidenza, finché non avrà prosciugato la nostra quotidianità? Languire sperando che le promesse del neoliberismo – mobilità sociale, sicurezza economica, giustizia sociale, stabilità affettiva – si possano realizzare, nel terrore che i tasselli del puzzle della nostra felicità si rivelino per quello che sono: le macerie di una realtà in cui la crisi è diventata una condizione ordinaria, e la reazione al trauma è sfumata in un adattamento in consapevole, un ottimismo acritico, infondato, ostinato, crudele. Lauren Berlant vuole farci aprire gli occhi, dimostrarci che a dettare i criteri della «buona vita» sono le stesse condizioni che li rendono inaccessibili. L’ottimismo crudele è l’altra faccia del realismo capitalista che neutralizza qualsiasi visione di una prospettiva migliore: la pulsione a restare aggrappati a desideri che costituiscono un ostacolo alla nostra felicità. Seguendo una complessa rete di «scene» attraverso la lente della psicanalisi, della queer theory e della fantascienza, Berlant fa emergere le dinamiche del processo proteiforme che lega realtà e ideologia, individualità e desiderio. E, nel farlo, porta alla luce le possibilità atrofizzate da una realtà che ci schiaccia nella «morte lenta»: quella perversa rassicurazione che si prova a spegnersi a ritmo costante, senza imprevisti. Squarciare il velo dell’ottimismo crudele però non vuol dire disconoscere il potere trasformativo della fantasia – dietro la paura della perdita possiamo scoprire nuove forme di reciprocità, di solidarietà e di altruismo grazie a cui immaginare un’altra vita. Una vita che valga la pena vivere.”

Salomé Esper, La seconda venuta di Hilda Bustamante, Sur. Traduzione di Carlo Alberto Montalto.

“Hilda Bustamante ha 79 anni e, come sempre succede, un giorno arriva per lei il momento di morire. Eppure, in modo del tutto inatteso, qualche tempo dopo Hilda torna alla vita, riesce a uscire dalla bara e, senza capire bene cosa le sta succedendo, si riavvia verso casa, con grande commozione di Álvaro, l’amore della sua vita, di Amelia, l’adorata nipotina adottiva, e delle «ragazze» della chiesa, che l’hanno sempre considerata una persona piuttosto straordinaria. Questo romanzo racconta la storia di Hilda e il piccolo e meraviglioso scandalo della sua resurrezione: il suo ritorno è solo il primo degli eventi che sconvolgeranno la città, fra invasioni di cavallette, vetri in frantumi e campane impazzite. Ma non è un’apocalisse, non è una storia di zombie, è piuttosto una storia d’amore, di immensa gratitudine, di comprensione e rispetto. Rediviva, Hilda cambierà il passato e il presente, trasformando per sempre le persone intorno a lei.”

🍦Link e varie

Una nuova edizione de Il deserto, il capolavoro di Jorge Baron Biza (La nuova frontiera)

Una serata su Emily Dickinson alla libreria Alaska di Milano.

In merito al costo del caffè (NYT) e sulla insostenibilità dell’avocado (Internazionale)

Salvare il desiderio. Intervista a Domenico Starnone di Nicola H. Cosentino (Lucy sulla cultura)

Un’intervista a Paolo Pecere di Giancarlo Cinini (Il Tascabile)

Un pezzo su Cristina Peri Rossi di Alice Pisu (Minima et Moralia)

La longlist dell’International Booker Prize (sì, c’è anche Vincenzo Latronico <3)

Ho una dipendenza dalla newsletter di Catherine Lacey.

Sur pubblicherà un libro che aspetto moltissimo: lo ha scritto Gabriel Abreu e si intitola “Triste não é ao certo a palavra”.

Il film “Io sono ancora qui”, tratto dal libro di Marcelo Rubens Paiva, ha vinto l’Oscar come miglior film straniero.

Un account Instagram dedicato alla letteratura brasiliana.

🍭Una parola

Blues - [blùs] - Genere musicale sviluppatosi dal canto degli schiavi afroamericani che lavoravano nelle piantagioni del Sud degli Stati Uniti.

Prestito moderno dall’inglese [blues] – riduzione di [blue devils] ‘pensieri neri’ (letteralmente: ‘diavoli blu’) – che deriva dal francese antico [bleu], di origine germanica, imparentato con l’inglese antico [blǣwen], ‘blu’, e il norreno antico [blár], ‘blu scuro’.

🍭Un link

Old Maps Online (Via Una cosa al giorno)

🍭Un album

Questa puntata è stata scritta ascoltando Alligator bites never heal di Doechii

Come sempre potete rispondere a questa mail se volete salutarmi o avete qualcosa da dirmi. Oppure mi trovate su Instagram e Twitter.

A presto (forse, senza cadenze fisse)

Silvia